2025.10.28

ジムでベンチプレスを始める方法と基本フォーム

ベンチプレスは上半身のトレーニングとして人気が高く、多くのトレーニング愛好者が取り組んでいる種目です。しかし、正しいフォームを身につけずに行うと、思わぬケガにつながることもあります。

本記事では、ジムでベンチプレスを安全に始めるための基本的な知識から、正しいフォーム、初心者向けのプログラムまで詳しく解説します。

目次

ベンチプレスの基本知識

ベンチプレスとは

ベンチプレスは、仰向けになった状態でバーベルを胸の上で上下させる運動です。主に大胸筋(胸の筋肉)、三角筋前部(肩の前側)、上腕三頭筋(二の腕の裏側)を使用するトレーニング種目として知られています。

ベンチプレスは「BIG3」と呼ばれる基本的なウエイトトレーニング種目の一つで、スクワット、デッドリフトと並んで多くのトレーニング実践者に取り組まれています。上半身の複数の筋肉を同時に使うコンパウンド種目(複合関節運動)であるため、一度の動作で複数の筋肉群に刺激を与えることができます。

トレーニングの目的は人それぞれですが、ベンチプレスは筋力向上を目指す方から、体型維持を目的とする方まで、幅広い層に選ばれている種目です。正しいフォームで行えば、初心者でも取り組みやすく、段階的に負荷を調整できるという特徴があります。

ジムでベンチプレスを行うメリット

ジムでベンチプレスを行うことには、自宅トレーニングにはない複数のメリットがあります。

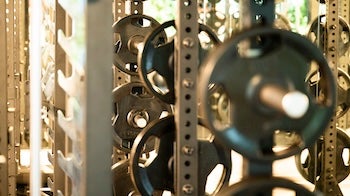

まず、安全設備が整っている点が挙げられます。ジムにはセーフティバーやパワーラックが設置されており、万が一バーベルを持ち上げられなくなった場合でも、安全に対処できる環境が整っています。特に一人でトレーニングを行う際には、これらの安全設備の存在は心強いものとなります。

次に、重量の調整がしやすい環境が整っています。ジムには様々な重さのプレートが用意されており、2.5kgから20kg以上まで、細かく重量を調整できます。自分の筋力レベルに合わせて、少しずつ負荷を増やしていけます。自宅でこれだけの種類のプレートを揃えるのは、スペース的にも経済的にも難しいでしょう。

また、ジムにはトレーナーやスタッフが常駐している場合があり、フォームのチェックや補助を依頼できるケースもあります。特に初心者の方にとって、専門知識を持つスタッフのサポートを受けられることは、安全にトレーニングを進める上で役立ちます。

さらに、周囲でトレーニングをしている人の存在も、モチベーション維持につながることがあります。自宅での一人きりのトレーニングとは異なり、同じ目標を持つ人々が集まる環境は、継続的な取り組みを後押ししてくれるかもしれません。

ジムでのベンチプレス設備と種類

パワーラック・スミスマシンの違い

ジムでベンチプレスを行う際に使用する主な設備として、パワーラック(フリーウェイト)とスミスマシンがあります。それぞれに特徴があり、トレーニング経験や目的によって使い分けることができます。

| 項目 | パワーラック(フリーウェイト) | スミスマシン |

| バーの動き | 自由に動く | レール上を垂直に動く |

| 必要なバランス能力 | 高い | 低い |

| 使用する筋肉の範囲 | 主働筋に加えて安定筋も使用 | 主に主働筋のみ |

| 初心者の取り組みやすさ | やや難しい | 比較的簡単 |

| セーフティ機能 | セーフティバーの設置が必要 | ストッパー機能付き |

| 重量の微調整 | プレートで自由に調整可能 | プレートで自由に調整可能 |

パワーラックでのフリーウェイトベンチプレスは、バーベルを自分でコントロールする必要があるため、大胸筋などの主働筋だけでなく、体幹部の安定筋も同時に使います。一方、スミスマシンはバーがレール上を動くため、左右のバランスを取る必要がなく、動作に集中しやすいという特徴があります。

初心者の方は、まずスミスマシンで基本的な動作を覚え、慣れてきたらフリーウェイトに移行するという方法も選択肢の一つです。ただし、どちらを選ぶときでも、正しいフォームを意識することが大切になります。

バーベルの種類と重さ

ジムに設置されているバーベルには、いくつかの種類があります。一般的なのはオリンピックバーと呼ばれるもので、重さは20kgです。このバーは長さが約220cm、グリップ部分の直径が28mmで、国際的な競技でも使用される標準的なサイズです。

その他にも、以下のようなバーベルが用意されているジムもあります。ショートバー(15kg程度)は、通常のオリンピックバーより短く軽いため、筋力に自信がない方が使いやすいという特徴があります。EZバー(10kg程度)は、グリップ部分が波打った形状をしており、手首への負担を軽減できる設計になっています。

初心者の方が最初に選ぶべきバーは、自分の筋力レベルに応じて決めることになります。まずはバーのみ(プレートを付けない状態)で動作を確認し、正しいフォームで10回程度繰り返せる重さから始めましょう。20kgのオリンピックバーが重く感じる場合は、より軽いバーから始めても問題ありません。

プレートを追加する際は、左右均等に同じ重さを付けることが必要です。例えば、片側に5kgのプレートを1枚ずつ付ければ、バーの重さと合わせて合計30kgになります。多くのジムでは、1.25kg、2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kgのプレートが用意されており、細かく重量調整が可能です。

ベンチプレスの正しいフォーム

セットアップの手順

ベンチプレスを安全に行うためには、正しいセットアップが欠かせません。適切な準備を行うことで、ケガのリスクを減らし、トレーニングの質を高めやすくなります。

まず、ベンチに仰向けになる際の位置決めから始めます。バーが目の真上か、やや頭側に来るようにベンチに横たわります。この位置にすることで、バーをラックから外す際に無理な動作を避けられます。

肩甲骨の位置は、ベンチプレスのフォームにおいて特に注意したいポイントです。肩甲骨を寄せて下げ、胸を張った状態を作ります。この姿勢を「肩甲骨の固定」と呼び、肩関節の安定性を高める役割があります。背中にはアーチ(反り)ができますが、極端に反らせる必要はありません。腰とベンチの間に手のひら一枚分程度の隙間ができる程度が目安です。

グリップ幅は、肩幅の約1.5倍が基本的な目安となります。バーを握る際は、親指をバーの下に回し込む「サムアラウンドグリップ」で握ります。手首は真っすぐに保ち、前腕が床に対して垂直になるようにグリップ幅を調整します。グリップが狭すぎると上腕三頭筋への負荷が増え、広すぎると肩への負担が増えるケースがあるため、自分に合った幅を見つける必要があります。

足の位置も安定性に影響します。足は肩幅程度に開き、足の裏全体を床にしっかりとつけます。膝は90度程度に曲げ、踏ん張りやすい位置に調整します。つま先は真っすぐ前を向けるか、やや外側に開いても構いません。足で床を押すことで、下半身から体幹部への力の伝達がスムーズになり、より安定した動作につながります。

動作のポイント

ベンチプレスの動作は、バーを下ろす局面(エキセントリック)と上げる局面(コンセントリック)に分けられます。それぞれの局面で意識すべきポイントがあります。

バーを下ろす位置は、胸の一番高い部分、つまり乳頭のラインあたりが基本です。バーをゆっくりとコントロールしながら下ろし、胸に軽く触れるか、わずかに浮かせた位置まで下げます。この時、肘の角度は体に対して45度から75度程度に保てば、肩への負担を軽減できます。肘を横に開きすぎると肩関節に過度な負担がかかるため注意が必要です。

呼吸法も考慮すべき要素の一つです。基本的には、バーを下ろす時に息を吸い、上げる時に息を吐きます。ただし、重い重量を扱う場合は、動作中に呼吸を止めて腹圧を高める「バルサルバ法」を用いるケースもあります。初心者の方は、まず基本的な呼吸法を身につけることから始めましょう。

よくある間違いとその修正方法:

- バーをバウンドさせる:

胸でバーを弾ませる動作は、胸郭を痛める原因になります。バーは胸に軽く触れる程度に留めましょう。 - 肩がすくむ:

肩が耳に近づくような動作は、肩甲骨の固定が解けている証拠です。常に肩甲骨を寄せて下げた状態を維持します。 - お尻が浮く:

重い重量を扱う際にお尻がベンチから浮くことがありますが、これは腰への負担を増やすことがあります。お尻は常にベンチに付けた状態を保ちます。 - 手首が反る:

手首が過度に反ると、手首への負担が増えます。前腕の延長線上にバーが来るように、手首を真っすぐに保ちます。 - 左右のバランスが崩れる:

片方の腕が先に上がったり、バーが傾いたりする場合は、左右の筋力差がある可能性があります。軽い重量で左右均等な動作を意識して練習しましょう。

初心者向けトレーニングプログラム

適切な重量設定

初心者がベンチプレスを始める際の重量設定は、安全性を優先に考える必要があります。最初はバーのみ(20kgのオリンピックバー)から始めましょう。バーのみでも重く感じる場合は、より軽いバーを使用するか、ダンベルベンチプレスから始めるという選択肢もあります。

段階的な重量アップの目安として、まずは正しいフォームで10~12回を3セット完遂できるようになったら、次回のトレーニングで2.5~5kg程度増やすという方法があります。急激な重量増加は、フォームの崩れやケガのリスクを高めるため避けましょう。

トレーニング頻度については、フィットネス指導の現場などでは筋力トレーニングを週2~3回行うことが推奨されています。ベンチプレスも同様に、週2~3回を目安に取り組むことで、筋肉の回復時間を確保しながらトレーニングを継続できます。

初心者の方は、以下のような段階を踏んで重量を増やしていくとよいでしょう。第1段階として、バーのみで正しいフォームを習得します(2~4週間)。第2段階では、2.5kgまたは5kgのプレートを左右に付けて練習します(2~4週間)。第3段階以降は、個人の進歩に応じて2.5~5kgずつ増やしていきます。

他人と比較せず、自分のペースで進めると継続につながります。SNSやジムで見かける他の人の重量に惑わされることなく、自分の体力レベルに合った重量設定を心がけましょう。

セット数とレップ数の組み方

初心者向けの基本的なセット数とレップ数(反復回数)の組み方は、3セット×8~12回が一般的です。この範囲は、筋力向上と筋肥大の両方にアプローチできるとされています。

| トレーニング段階 | セット数 | レップ数 | 休憩時間 | 重量の目安 |

| 初期(1~4週目) | 2~3セット | 12~15回 | 60~90秒 | バーのみ~軽い重量 |

| 中期(5~8週目) | 3セット | 10~12回 | 90~120秒 | 10回できる重量 |

| 定着期(9週目以降) | 3~4セット | 8~10回 | 120~180秒 | 8回できる重量 |

ウォームアップセットも忘れずに行いましょう。本番のセット(ワーキングセット)に入る前に、軽い重量で体を温めます。例えば、本番で40kgを扱う場合、バーのみで10回、30kgで5回といったウォームアップを行います。

休憩時間は、使用重量や体力レベルによって調整します。軽い重量で高回数を行う場合は60~90秒、重い重量で低回数を行う場合は2~3分の休憩を取るのが一般的です。休憩時間が短すぎると次のセットで十分な力が発揮できず、長すぎると体が冷えてしまう場合があります。

プログラムの進行例として、最初の4週間は基本的なフォームの習得に重点を置き、バーのみまたは軽い重量で12~15回×3セットを行います。5~8週目には、少し重量を増やして10~12回×3セットに移行します。9週目以降は、さらに重量を増やして8~10回×3~4セットを目標にします。

トレーニング記録をつけるのも継続のポイントです。日付、使用重量、セット数、レップ数を記録すれば、自分の進歩を客観的に把握できます。また、体調や感じたことをメモしておくと、後でトレーニング内容を見直す際の参考になります。

安全にトレーニングするための注意点

ケガを防ぐための準備

ベンチプレスを安全に行うためには、適切な準備が欠かせません。ウォーミングアップは、体温を上げ、関節の可動域を広げ、神経系を活性化させる過程です。

全身のウォーミングアップとして、5~10分程度の軽い有酸素運動から始めます。トレッドミルでのウォーキングやバイクなど、全身の血流を促進する運動を行います。体が温まってきたら、肩回し、腕回し、胸のストレッチなど、上半身を中心とした動的ストレッチを行います。

ベンチプレス特有のウォーミングアップとして、以下の順序で行うとよいでしょう。まず、プッシュアップを10~15回行い、胸と腕の筋肉を活性化させます。次に、軽いダンベルやバンドを使った肩のローテーション運動を行い、肩関節の可動域を確保します。その後、バーのみで10~15回のベンチプレスを行い、動作を確認します。

静的ストレッチは、トレーニング前よりもトレーニング後に行う方が適しているとされています。トレーニング前に過度な静的ストレッチを行うと、筋力が一時的に低下することがあるためです。トレーニング前は動的ストレッチを中心に行い、トレーニング後に静的ストレッチで筋肉をほぐすという流れがよいです。

体調管理も安全性に関わります。睡眠不足や疲労が蓄積している状態でのトレーニングは、集中力の低下につながり、ケガのリスクを高めます。体調が優れない時は、無理をせず休養を取るのも選択肢の一つです。

また、適切な服装選びも安全性に関わります。動きやすく、汗を吸収する素材のトレーニングウェアを着用し、滑りにくい室内用シューズを履けば、安定した動作につながります。アクセサリー類は外し、長い髪は結んでおくなど、動作の妨げになるものは事前に取り除いておきましょう。

セーフティバーの使い方

セーフティバーは、ベンチプレス中に万が一バーベルを支えきれなくなった場合の安全装置として役立ちます。正しく設定することで、ケガを防ぐことができます。

セーフティバーの高さ設定は、ベンチに横たわった状態で、胸を張らない(肩甲骨を寄せない)リラックスした姿勢の胸の高さよりも、わずかに低い位置に設定します。これにより、通常の動作では邪魔にならず、緊急時には体を守れます。具体的には、バーを胸まで下ろした位置から2~3cm下に設定するのが目安です。

セーフティバーの設定を確認する方法として、実際にバーをセーフティバーまで下ろしましょう。この際、体の力を抜いてバーをセーフティバーに預けても、胸や首に過度な圧迫がかからないことを確認します。

補助者(スポッター)を頼む際のマナーとして、以下の点に注意しましょう。まず、補助を依頼する際は、何回目から補助が必要か、どの程度の補助を希望するかを明確に伝えます。例えば、「8回目あたりから少し手伝ってください」といった具体的な指示を出します。

補助者の立ち位置は、ベンチの頭側で、バーの真上に立ってもらいます。補助の方法は、バーの中央を両手で軽く支え、必要最小限の力でサポートしてもらうのが基本です。過度な補助は、トレーニングの質を下げる場合があるため、本当に必要な時だけ手伝ってもらうようにしましょう。

一人でトレーニングする場合は、必ずセーフティバーを使用し、限界まで追い込むようなトレーニングは控えるのが賢明です。余力を残して終了すると、安全性を確保できます。また、ジムのスタッフが近くにいる時間帯にトレーニングを行うことも、安全対策の一つとなります。

よくある質問

Q1: 週何回ベンチプレスをすればいいですか?

A: トレーニング頻度は個人の体力レベルや回復力によって異なりますが、週2~3回を目安にしましょう。連続した日にちではなく、中1~2日の休養を挟むことで、筋肉の回復時間を確保でき、効率的に筋力トレーニングができます。例えば、月曜日、水曜日、金曜日といったスケジュールで行うのも一つの方法です。

Q2: 性別に関係なくベンチプレスは始められますか?

A: 性別を問わずベンチプレスは始められます。現在の体力・技術に合わせて重量を選ぶことが大切です。20kgのオリンピックバーが重く感じる場合は、15kg以下の軽いバーや、ダンベルを使ったダンベルベンチプレスから始められます。トレーニングの目的は人それぞれですので、自分のペースで無理なく進めることが継続のポイントです。

Q3: ベンチプレスで胸板は厚くなりますか?

A: ベンチプレスは大胸筋を中心とした上半身のトレーニング種目です。継続的にトレーニングを行い、適切な栄養摂取と休養を組み合わせることで、筋肉に変化が現れる場合もあります。

ただし、体の変化には個人差があり、遺伝的要因、食事内容、トレーニング強度、頻度など様々な要素が関係します。また、目に見える変化が現れるまでには、一般的に数ヶ月以上の継続的な取り組みが必要です。短期間での変化は期待しにくいため、長期的な視点でトレーニングに取り組むのが継続のコツです。

Q4: 自宅とジムどちらがよいですか?

A: それぞれにメリットがあり、個人の状況や目的によって選択するのが望ましいです。ジムでのトレーニングは、安全設備が整っており、様々な重量のプレートが用意されているため、段階的にトレーニングを進めやすいという利点があります。また、トレーナーのサポートを受けられることもあります。

一方、自宅でのトレーニングは、時間の制約を受けにくく、自分のペースで取り組めるという利点があります。初心者の方や、安全性を重視する方には、設備が整ったジムでのトレーニングから始めることが一つの選択肢です。基本的な動作を習得した後、必要に応じて自宅でのトレーニングも検討するという流れも考えられます。

まとめ

ジムでのベンチプレスは、正しい知識と適切な準備を行えば、安全に取り組めるトレーニング種目です。本記事では、基本的なフォームから設備の選び方、初心者向けのプログラムまで幅広く解説しました。

正しいフォームの習得を優先することが、長期的なトレーニングの継続につながります。重量を増やすことよりも、安全で正確な動作を身につけることに焦点を当てましょう。また、セーフティバーの使用や適切なウォーミングアップなど、安全対策を怠らないことも忘れてはいけません。

トレーニングは継続が何より大切です。週2~3回の頻度を目安に、無理のない範囲で取り組めば、徐々に筋力の向上を実感できるでしょう。他人と比較せず、自分のペースで着実に進歩していくことを心がけてください。記録をつけながら、小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを維持しやすくなります。

ジムでのベンチプレスを通じて、健康的なライフスタイルの一部としてトレーニングを楽しんでいただければ幸いです。

※トレーニングや食事管理の効果には個人差があります。本記事は医療行為や医療上の効果を保証するものではありません。

他の記事を読む

筋トレモチベーションを維持する方法と続けるコツ

筋トレモチベーションを維持する方法と続けるコツトレーニング方法

2025.10.28

ジムで肩トレ!三角筋に働きかける基本メニューとフォーム

ジムで肩トレ!三角筋に働きかける基本メニューとフォームトレーニング方法

2025.10.28

ジムで行う有酸素運動に向くマシンや取り組み方のポイント

ジムで行う有酸素運動に向くマシンや取り組み方のポイントトレーニング方法

2025.10.06

ジムの自転車(バイク)効果とは?脂肪燃焼をねらいやすい使い方

ジムの自転車(バイク)効果とは?脂肪燃焼をねらいやすい使い方トレーニング方法

2025.10.06

ジムでのスクワットの始め方は?正しいやり方・マシン活用・重量設定を解説

ジムでのスクワットの始め方は?正しいやり方・マシン活用・重量設定を解説トレーニング方法

2025.10.02

ジムのダイエットメニューはどう組み立てる?取り入れやすいトレーニング方法

ジムのダイエットメニューはどう組み立てる?取り入れやすいトレーニング方法ダイエット・ボディメイク

トレーニング方法

2025.09.30

カテゴリーから記事を探す

無料カウンセリング

実施中

※無理な勧誘は一切ございません